近日,大连理工大学化工学院制药工程系汪晴教授带领的“经皮给药与功能性材料”团队报道了一种新型仿生皮肤材料:以改性羊毛角蛋白微球为“砖”,以甲基丙烯酰化丝素蛋白为“浆”,在紫外光化学交联和β-微晶物理诱导的双重作用下,构筑了类似人体角质层微相结构的仿生膜材料。该材料成功解决了传统敷料在屏障功能与透气性之间难以兼得的难题:不仅有效阻挡细菌侵入,还具备优异的透氧透湿能力,并能主动促进伤口愈合,显著减少疤痕形成。

该团队基于对人体皮肤角质层“砖-浆”结构的反向解析,通过仿生设计系统地开展了原料的合成、膜材成型工艺和性能评价方法等研究,为最终成功开发出具备先进伤口管理策略和新型仿生结构仿生人体皮肤材料制备奠定了基础。相关成果以“一种基于角质层微结构的仿生多功能敷料:集抗菌屏障与通透性于一体,促进伤口愈合”(A biomimetic multifunctional dressing based on stratum corneum microstructure: integrating antibacterial barrier and breathability for enhanced wound healing)为题在《生物材料》(Biomaterials)上在线发表(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961225005587)。该论文的第一作者是化工学院博士生刘波,协助指导老师为杨丽教授,第一通讯作者为汪晴教授,第二通讯作者为中检院杨锐教授。

皮肤作为人体抵御外界环境的第一道防线,其最外层的角质层(Stratum Corneum, SC) 具有典型的“砖-浆”(Brick-and-Mortar)微观结构,由角化的角质细胞(砖)嵌入层状脂质基质(浆)中构成。该结构不仅可有效阻挡病原微生物侵入,还允许水蒸气及氧气通过,维持机体稳态。近年来,针对皮肤损伤修复的功能性伤口敷料成为生物材料领域的研究热点。然而,传统敷料多采用不对称多孔结构设计(如静电纺丝膜、3D打印支架、冷冻干燥凝胶等),其在屏障效能与物质交换功能之间存在固有矛盾:高孔隙率结构易导致细菌渗透,而完全封闭式敷料则阻碍气体交换与渗出液管理,从而引起感染、脱水或组织浸渍等问题。

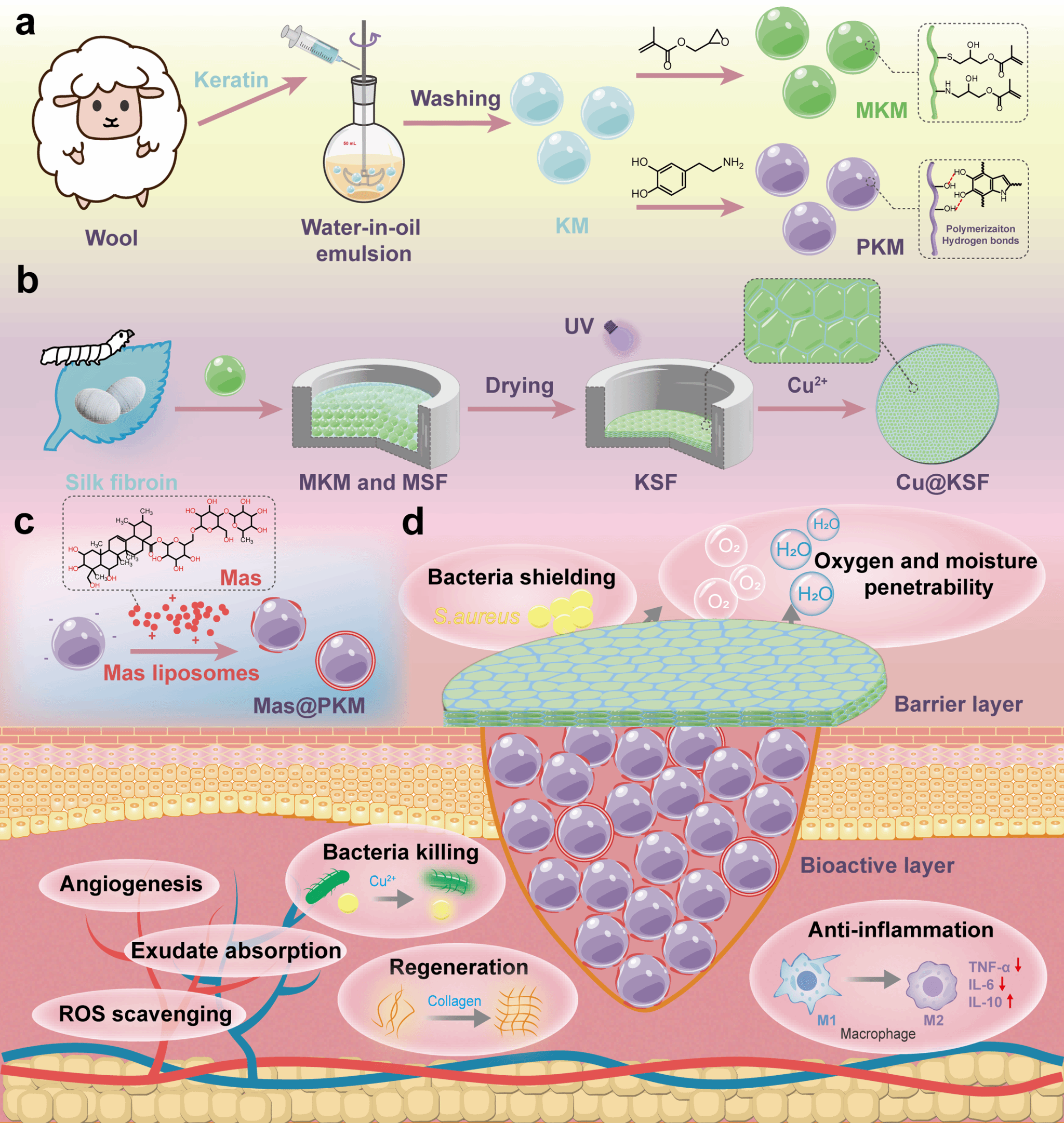

图1 仿生皮肤材料设计思路

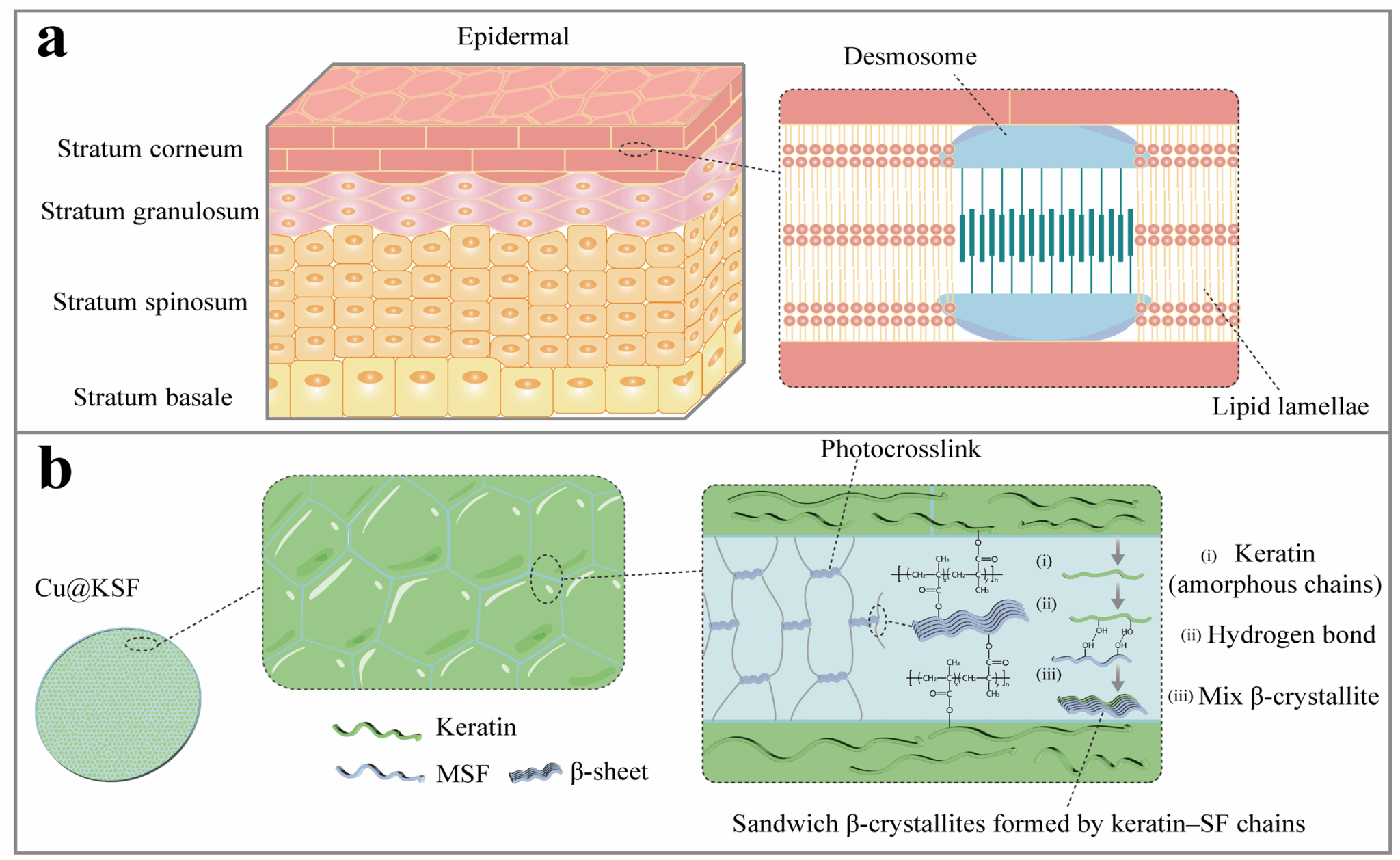

理想的皮肤伤口敷料需兼具阻隔病原体与维持气液交换的双重功能。然而,现有基于多孔膜的敷料设计,虽通过调控孔径与孔隙率以调节渗透性,却难以从根本上协调屏障性与透湿性之间的固有矛盾。针对这一挑战,研究团队以角质层独特的“砖-浆”结构为仿生对象,突破传统思路解决复杂天然结构的重建技术难题,通过合成类角质细胞的角蛋白微球,并以其作为基本结构单元,在甲基丙烯酰化丝素蛋白基质中经由紫外光引发共价交联与β-微晶物理诱导的双重增强机制,实现了微球单元的紧密连接和整体材料的稳定化,成功构建出具有仿生“砖-墙”结构的致密非孔隙薄膜。该材料不仅模拟了皮肤角质层的屏障功能,更在分子水平上协调了透水透氧性能,有效解决了屏障性与通透性难以兼顾的关键难题。

图2 具仿生皮肤材料的仿生“砖-浆结构”设计

体外结果表明,该膜材料表现出理想的水蒸气透过率(1481.3–2246.1 g·m⁻²·day⁻¹)和氧气透过率(308.9–448.5 mg·m⁻²·day⁻¹),显著优于商用Tegaderm™产品,其非孔性微球堆叠结构通过吸附-扩散机制高效调控水分传输,并在维持低溶胀率(134.4%–169.2%)的同时实现pH响应性Cu²⁺释放(2 h内最高达16.54 μg·mg⁻¹),对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均表现出显著抑菌能力及细菌穿透阻隔效果。此外,载药层具有快速吸液、抗氧化和缓释特性,能有效促进细胞迁移、血管生成和巨噬细胞向M2表型极化,并加速感染和烫伤模型中的伤口愈合与胶原重塑。敷料整体展现出良好的体外细胞相容性、血液安全性,且全天然蛋白来源使敷料能够生物降解。

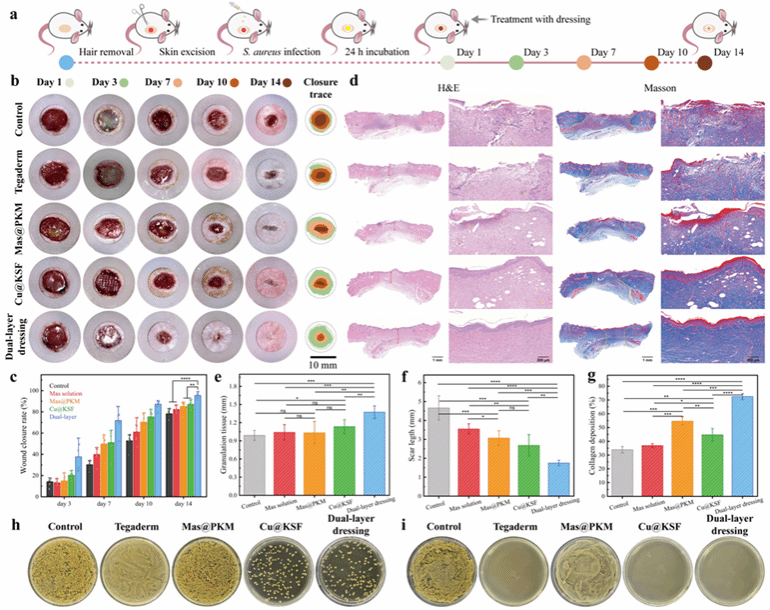

在大鼠感染和烫伤伤口模型中,该敷料展现出卓越的愈合促进与抗感染性能。感染模型中,双层敷料组第14天愈合率达95.6 ± 2.5%,显著优于对照组(78.2 ± 5.0%)及商用Tegaderm™组(82.3 ± 3.3%),并伴有最小的疤痕宽度(1.76 ± 0.14 mm)。组织学分析表明,其肉芽组织厚度最大(1.37 ± 0.10 mm),再上皮化完全,胶原结构成熟且排列有序,炎症浸润轻微。此外,该敷料在第3天即表现出显著的细菌清除和阻挡能力,有效控制了伤口感染。在烫伤模型中,双层敷料亦实现95.2 ± 2.2%的愈合率,并通过下调TNF-α与IL-6、上调IL-10的表达显著缓解炎症反应,促进巨噬细胞向M2表型极化。重要器官组织学评估未发现异常,证明其具有良好的体内生物安全性。

图3 仿生皮肤材料在染菌伤口动物模型中的应用效果

总之,该团队创新性研制出与天然皮肤结构类似的仿生膜材料,实现了仿生结构与功能的一体化。现有性能评价结果显示,“砖-浆”结构材料的综合性能显著优于现有商业产品,为制定先进伤口管理策略和研发治疗皮肤伤口器械奠定了坚实基础。研究工作得到了辽宁省重点研究与发展项目的资助,以及大连科翔科技开发有限公司的大力技术支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961225005587