近日,我院精细化工全国重点实验室“小分子活化与仿生催化”教育部创新团队采用生物基单体与镍催化剂相结合的策略,成功合成出一系列力学性能优异、耐热性好且可降解的聚酮基热塑性弹性体(TPE),为解决传统的聚烯烃弹性体难以降解的问题提供了一种新方案。相关成果以“生物质来源的可降解聚酮热塑性弹性体”(Degradable Polyketone Thermoplastic Elastomers with Biomass Sourced Composition)为题发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。论文第一作者为博士后陈世瑜,通讯作者为刘野教授。

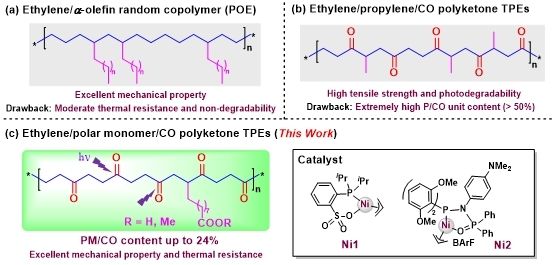

传统的聚烯烃弹性体(POE)性能优异,广泛应用于汽车、电缆、医疗和包装等领域,但其碳-碳键结构稳定,难以自然降解,导致“白色污染”,且耐热温度较低(通常低于104 °C),限制了高温应用。脂肪族聚酮材料具有高耐热性、优异的机械性能以及独特的光降解特性,被视为一种极具潜力的替代材料。然而,其作为弹性体的开发仍面临两大关键挑战:一是CO与α-烯烃单体易对金属催化剂产生“双重毒化”效应,严重制约聚合效率;二是传统聚酮分子链规整性强、结晶度高,要实现弹性需依赖高α-烯烃插入量,合成难度大。针对上述挑战,团队采用生物基单体与镍催化剂协同的策略,即利用单体分子中固有的长亚甲基链段作为柔性单元,通过将其引入聚酮主链,有效削弱主链间强偶极相互作用,从而实现了材料从塑性到弹性的可控转变。这一方法为开发兼具高性能与可降解特性的热塑性弹性体提供了有效的新途径。

生物基聚酮弹性体的可控制备与结构表征

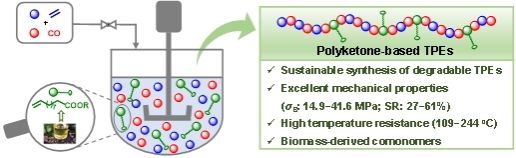

团队选择源自蓖麻油的生物基单体10-十一烯酸(UA)及其甲酯(MU)作为软段前体,结合廉价、高效的镍基催化体系,成功实现了乙烯、CO与生物基单体的三元共聚。该体系聚合活性最高可达~104 g mol-1 h-1,并能够在0.3–23.7 mol%的宽范围内精确调控生物基单体的插入量。随后,通过多种谱学手段对所得共聚物的结构进行表征:核磁共振氢谱中酯基质子信号出现在3.77 ppm;红外光谱同时显示主链羰基(1690 cm-1)和侧链酯基(1734 cm-1)的特征吸收峰;扩散有序谱(DOSY)中所有信号表现出一致的扩散行为。这些结果共同证实该材料为结构规整的三元共聚物,确立了生物基单体与乙烯、CO的可控共聚机制。

生物基聚酮弹性体的综合性能

该材料展现出优异的耐热性能,熔点高达109–244°C,显著优于商用POE材料,拓宽了其在高温环境下的应用前景。在力学性能方面,其拉伸强度可在14.9–41.6 MPa范围内调控,断裂伸长率介于500%至950%之间,表现出高度的设计灵活性。同时,该材料具备良好的弹性,应变恢复率(SR)最高可达61%。该性能源于其微观结晶结构:较低的结晶度(2.7%–12.9%)形成了结晶区与非晶区共存的形态,内部具有7–8 nm的微相分离结构,这些纳米尺度的结晶区域作为物理交联点,有效贡献于材料的弹性恢复性能。

此外,该材料还展现出多项良好的功能特性。动态力学分析表明,其玻璃化转变温度(Tg)约-10 °C,保障了其在常温下的柔韧性与高弹性,且储能模量在宽温域内稳定,显示出优异的机械可靠性。表面性能研究进一步表明,随着生物基单体含量的提高,水接触角从65°增大至86°,说明长烷基链的引入增强了材料的疏水性,这对于某些耐湿环境应用是有利的。尤其地,该材料具有独特的光降解性:在365 nm紫外光照下,仅3 h内分子量即可从123 kg/mol迅速下降至40.7 kg/mol,这一特性为其在环境友好型材料中的应用提供了关键依据。

本研究实现了生物基单体在高性能聚酮中的高效插入,克服了传统聚酮结晶性过强难以制备弹性体的局限。通过引入“长亚甲基侧链”调控结晶与微相分离行为,为开发高性能、可降解的聚酮弹性体提供了新策略。该研究不仅拓展了聚酮材料的应用范围,也展现出在可持续材料领域的广阔应用与产业化潜力。该研究工作得到了博士后创新人才支持计划(博新计划)、国家自然科学基金,以及教育部智能材料化工前沿科学中心的支持。团队特别感谢王艳色老师在DMA测试方面提供的技术支持。