冷却结晶是一项重要的晶体制备和提纯技术,具备绿色环保、能耗低的优势。目前,冷却结晶主要通过人工或外界添加晶种方式实现成核/生长控制,控制精度低,难以实现过程自动化和智能控制。近日,Chemical Engineering Science报道了大连理工大学膜科学与技术团队在膜冷却结晶的过程监测和自动控制方法领域的最新研究进展(Chem. Eng. Sci.2022, 263, 118081)。

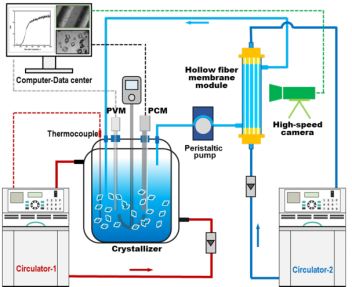

研究团队针对传统冷却结晶过程中存在的晶种生成及添加过程无法自动化、调控精度低的关键问题,提出了膜辅助冷却结晶结合在线分析技术(PAT)的联合实验装置(图1),实时监测结晶过程中溶液透光率变化、晶核出现等过程,以揭示膜界面自动成核的调控效果和作用机制。同时,结合在线成核和生长的数据分析软件,实时计算晶体数量、生长速率趋势和粒径变化趋势,评估不同的膜调控参数对诱导晶种生成、自动输送的影响效果;进而将这一技术应用于高纯度、大颗粒过硫酸铵的精制工艺开发。

图1 膜辅助冷却结晶的在线监测联合实验装置示意图

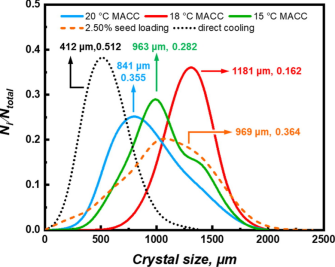

在线监测获得的晶体尺寸分布图证实了膜辅助添加晶种技术(membrane assisted seeding,MAS)对成核控制和改进最终产品方面具备优势(图2。通过直接冷却和添加晶种的结晶获得的晶体产物存在较多缺陷,伴有严重的聚集,纯度均低于98.3%。膜冷却结晶获得的晶体为形状规则、无明显缺陷的毫米级晶体产品(平均粒径1.18 mm,C.V.=0.162,纯度>99.0 %)。该项研究为冷却结晶过程的临界过饱和度和成核调控提供了新思路,作为一种有前景的自动控制添加晶种技术,MAS具有操作简单、晶种添加可控、不易污染溶液、产品质量好等优点,为开发智能膜辅助冷却结晶过程提供了技术支撑。

图2 不同冷却模式下的晶体粒度分布对比

以上研究成果发表在化学工程领域重要期刊Chemical Engineering Science(Chem. Eng. Sci., 2022, 263, 118081),第一作者为邵冠瑛硕士,通讯作者为姜晓滨教授和阮雪华教授。研究工作得到了基金委创新研究群体项目、国家重点研发计划项目、中央高校基本科研业务费、“兴辽英才”计划的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118081